潜在顧客の掘り起こしは動画で!見つけ方から獲得までの方法を解説!

現代のビジネスにおいて、売上を安定的に伸ばすには、既存顧客の維持だけでは不十分です。

市場が成熟し競争が激化する中、これまで自社の商品やサービスを認知していなかった「潜在顧客」へのアプローチが、企業の成長を左右する鍵となります。

しかし、彼らは自身の課題に気づいていないため、従来型の広告では心を動かせません。

そこで注目されているのが「動画」の活用です。

動画は短時間で多くの情報を伝え、視聴者の感情に訴えかけられるため、潜在顧客の心を掴み、未来の優良顧客へと育てる強力なツールとなり得ます。

この記事では、潜在顧客の基礎知識から具体的な見つけ方、そして動画を活用して彼らを惹きつけ、最終的に顧客獲得へつなげるまでの戦略を、初心者の方にも分かりやすく解説します。

動画制作してみませんか?

お絵かきムービーではホワイトボード上で書いたり消えたりする動作を組み込むことで、視聴者を釘付けにする効果をもたらします。

その中で商品紹介や企業PRを行えば、より多くのユーザーにリーチできるため、短い動画でもインパクトを与えられます。

さらに、通常の動画制作よりもコストを抑えて制作依頼ができるのでおすすめです!

\自社商品・サービスをさらに販売できる!/

潜在顧客とは?見込み顧客との違いを簡単に解説

ビジネスの成長戦略を考える上で、顧客を正しく理解する必要があります。

特に「潜在顧客」は、将来の売上を創出する上で非常に重要な存在ですが、その定義は曖昧に捉えられがちです。

ここでは、潜在顧客とは何か、そして混同されやすい「顕在顧客」や「見込み顧客」との違いを明確に解説します。

潜在顧客とは?読み方と意味を分かりやすく

潜在顧客の読み方は「せんざいこきゃく」です。

これは、自社の商品やサービスをまだ認知しておらず、自身の抱える課題やニーズにも気づいていない、将来的に顧客になる可能性を秘めた層を指します。

例えば、高性能な業務効率化ツールを販売している企業にとって、日々の業務に漠然とした非効率さを感じつつも、それが解決すべき課題だと認識していないビジネスパーソンが潜在顧客にあたります。

彼らは積極的に情報を探していません。

そのため、企業側から能動的にアプローチし、まずは「課題の存在」に気づかせるところから始める必要があります。

顕在顧客・見込み顧客との明確な違い

潜在顧客への理解を深めるために、他の顧客層との違いを整理しましょう。

顧客は、自社への認知度や興味の度合いによって、主に以下の3つに分類されます。

- 潜在顧客(Potential Customer)

- 商品やサービスを知らず、自身の課題にも気づいていない層。

- 見込み顧客(Lead)

- 自身の課題を認識し、解決策を探す中で自社商品を認知し、興味を持っている層。

- 顕在顧客(Hot Lead / Prospect)

- 購入意欲が非常に高く、具体的な比較検討段階にある層。

これらの違いをまとめたのが、以下の表です。

| 顧客層 | 課題・ニーズ の認識 | 自社商品・サービス の認知 | 購入意欲 | アプローチの目的 |

|---|---|---|---|---|

| 潜在顧客 | なし | なし | なし | 課題の提起、認知獲得 |

| 見込み顧客 | あり | あり | 中 | 興味・関心の育成(ナーチャリング) |

| 顕在顧客 | あり | あり | 高 | 購入の後押し、クロージング |

このように、各顧客層は状態が全く異なるため、それぞれに適したアプローチが重要です。

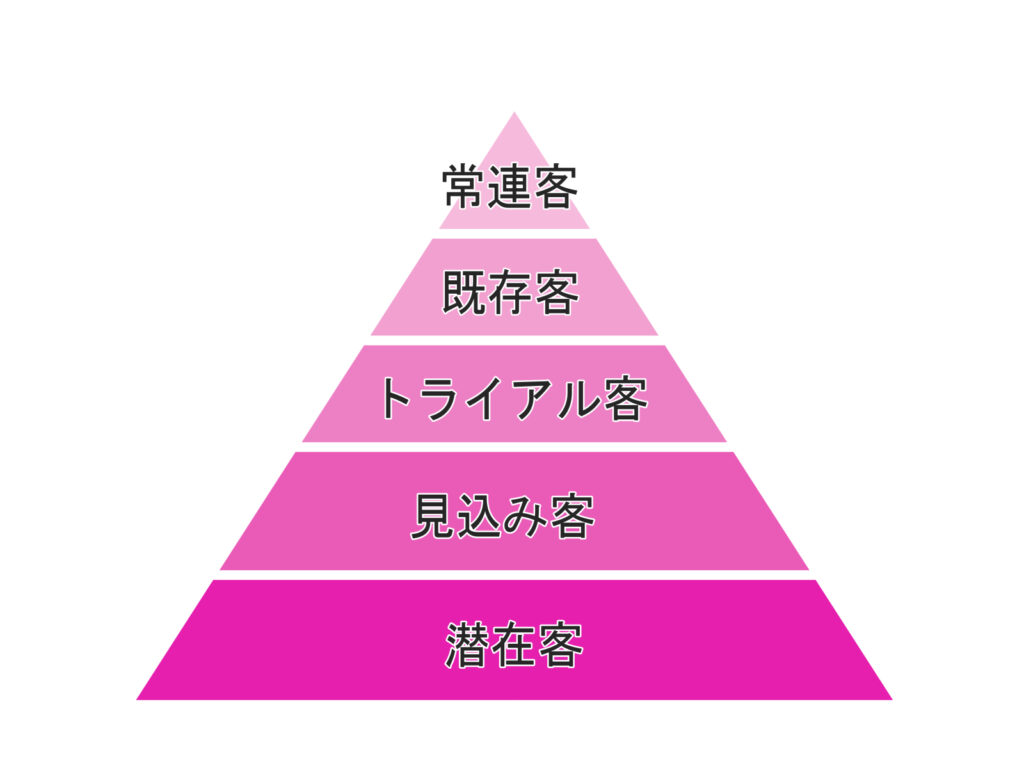

顧客ピラミッドで見る各顧客層の割合

顧客層の構造は、よく「顧客ピラミッド」で表されます。

これは、顧客数を層状に示したもので、頂点に「常連顧客」。

その下に「既存顧客」「トライアル顧客」「見込み顧客」、そして底辺に最も数の多い「潜在顧客」が位置します。

ビジネスを拡大するためには、ピラミッド上層へのアプローチに注力しがちですが、その母数には限りがあります。

ピラミッドの底辺に広がる膨大な潜在顧客層にアプローチし、その一部でも見込み顧客へと引き上げることができれば、ビジネスは飛躍的に成長する可能性を秘めているのです。

潜在顧客の言い換え表現とビジネスでの使い方

ビジネスシーンでは、「潜在顧客」と同様のニュアンスで使われる言葉がいくつかあります。

- 未認知層

- 文字通り、自社や商品をまだ認知していない層を指す

- 準顕在層

- 課題は認識しているものの、解決策を積極的には探していない、潜在顧客と顕在顧客の中間に位置する層

これらの表現は、ターゲット層の解像度を高め、チーム内で共通認識を持つ際に役立ちます。

潜在顧客の英語表現とニュアンス

グローバルなビジネスシーンで最も一般的に使われるのが “Potential Customer” です。

“Potential” は「潜在的な、可能性を秘めた」という意味で、将来顧客になる可能性のある人々全体を指す最も広い意味での表現です。

文脈によっては、より見込み客に近いニュアンスで “Prospect” や、アプローチ前のターゲットリストを指す “Suspect” という言葉が使われることもあります。

なぜ今、潜在顧客の掘り起こしが重要なのか

多くの企業が、すでに自社に興味を持つ「顕在顧客」へのアプローチに注力しています。

しかし、現代のビジネス環境において持続的な成長を遂げるためには、「潜在顧客」の掘り起こしがかつてないほど重要になっています。

市場が成熟した現代のビジネス環境

現代の日本市場の多くは、新たな需要が生まれにくい「成熟期」を迎えています。

多くの業界で商品やサービスが均質化し、機能や価格だけでは差別化が困難になりました。

このような環境下では、限られた顕在顧客を競合他社と奪い合う、熾烈な価格競争に陥りがちです。

この状況を打破するには、競争の激しい既存市場から抜け出し、潜在顧客という新たな市場を切り拓く視点が不可欠です。

売上を伸ばすための新たな顧客層の開拓

企業の売上は「顧客数 × 顧客単価 × 購入頻度」で構成されます。

事業を大きく成長させるためには、根本的な「顧客数」の増加が欠かせません。

しかし、顕在顧客の数は限られており、いずれは頭打ちです。

そこで、まだ自社の存在を知らない広大な潜在顧客層に目を向け、彼らを見込み顧客へと育成していく必要があります。

これまでリーチできなかった全く新しい顧客層を開拓し潜在顧客を育成できれば、売上の継続的な成長エンジンとすることが可能になります。

未来の優良顧客を育てる第一歩

潜在顧客はすぐに商品を購入しませんが、彼らにいち早く有益な情報を提供し「この会社は信頼できる」という第一印象を与えることは、極めて重要です。

情報提供の例は以下の通りです

- 業務改善セミナーを開催し、専門家として信頼を得る

- SNSで肌知識を発信し、親近感のある存在になる

- 家づくりの資金計画講座で、誠実な姿勢を見せる など

最初に接点を持った企業に対して、顧客は心理的な親近感を抱きやすい傾向があります。

競合がアプローチする前に先んじて関係構築を始められると、将来的に自社を選び続けてくれる「優良顧客(ロイヤルカスタマー)」になってくれる可能性が高まるでしょう。

潜在顧客の見つけ方とターゲティングのコツ

広大な市場から自社にとっての「未来の顧客」を見つけ出すには、データとリサーチに基づいた効果的なターゲティングが不可欠です。

ここでは、そのための具体的な5つの方法を紹介します。

自社の顧客データを分析してヒントを得る

最も身近で価値のある情報源は、自社が保有する「既存顧客」のデータです。

特に優良顧客の年齢・性別・職業といった属性(デモグラフィック情報)や、Webサイトの閲覧履歴などの行動データを分析します。

これにより、「どのような属性の人が、どのような課題を感じ、自社の商品を選んでくれているのか」という成功パターンが見え、それに似た特性を持つ潜在顧客の人物像をあぶり出せます。

SNSや検索キーワードからニーズを探る

潜在顧客は、具体的な商品名ではなく、漠然とした悩みや疑問をSNSや検索エンジンで調べている可能性があります。

潜在顧客のニーズを探る調査手法の例は、以下表の通りです。

| 調査対象 | 具体的な調査方法 | 発見できる「生の声」(ニーズ) |

|---|---|---|

| SNS | 「#業務効率化」など業界関連のハッシュタグを検索する | ユーザーがリアルタイムで感じている感情的な不満や共感の声 |

| 検索エンジン | 「リモートワーク 課題」などのサジェストキーワードを調べる | 多くの人が共通して抱える、解決したいと思っている悩みや疑問 |

| Q&Aサイト | Yahoo!知恵袋などで、業界に関する質問や相談内容を見る | 他人に相談したいほど切実で、背景まで含んだ具体的な悩み |

各プラットフォームの特性により、そこから得られるニーズの種類の違いがあるので、どういった声が必要なのか社内などで検討のうえ調査を行いましょう。

競合他社の顧客層をリサーチする

競合他社がどのような顧客に向けて情報発信しているかを分析するのも、有効な手段になります。

調査対象や分析内容、分かることは以下表の通りです。

| 調査対象 | 分析する内容 | わかること(ターゲット像のヒント) |

|---|---|---|

| 公式サイト | 「お客様の声」や導入事例で紹介される企業の業種・規模 | 主なターゲット顧客の属性や抱えている課題 |

| SNS | フォロワーのプロフィールや反応(いいね等)が多い投稿 | 実際にファンになっている人物像と、関心の高い話題 |

| Web広告 | 広告の画像やキャッチコピーで、誰に何を訴求しているか | 今、獲得に注力しているターゲット層とその訴求ポイント |

この調査で重要なのは、競合のターゲットを真似るだけでなく、「競合が見落としている層はどこか?」という視点で分析し、独自のポジションを築く点です。

アンケート調査で隠れた課題を発見する

既存のデータ分析だけでは見えてこない、より深いインサイトを得るためには、直接ターゲットに問いかけるアンケート調査が有効です。

既存顧客に対して購入前の悩みや比較検討したサービスを尋ねたり、Webサイト訪問者に簡単なアンケートを実施したりしても良いでしょう。

それにより、顧客のリアルな購買プロセスや、本人すら意識していなかった「隠れた課題」を発見できる可能性があります。

ペルソナ設定でターゲットを具体化する

収集した情報をもとに、ターゲットとなる顧客像を具体的な一人の人物として描き出す「ペルソナ設定」を行います。

氏名、年齢、所属、抱えている課題、情報収集の方法といった項目を具体的に設定し、架空の人物像を作り上げます。

ペルソナ設定の例は以下の通りです。

| 【プロフィール】 氏名: 高橋 美咲(たかはし みさき) 写真: (都会的で洗練された雰囲気だが、ふとした時に少し疲れた表情も見せる30代前半の女性をイメージ) 年齢: 32歳 職業: Webデザイナー(都内の制作会社勤務) 居住地: 東京都世田谷区(一人暮らし) 年収: 550万円 【ライフスタイルと価値観】 平日は仕事に追われ、帰宅は夜遅くなることが多い。食事は自炊もするが、外食やデリバリーにも頼る。 健康や美容への関心が高く、「オーガニック」「無添加」といったキーワードに惹かれる。 モノをたくさん所有するより、質の良いものを長く使ったり、心から満足できる「体験」にお金を使いたいと考えている。 月に一度は「自分へのご褒美」として、少し贅沢なランチや買い物をすることが楽しみ。 【課題・悩み(潜在的ニーズ)】 長時間のデスクワークによる、慢性的な肩こり・首こりと眼精疲労に悩んでいる。 仕事のプレッシャーからくる精神的なストレスで、夜なかなか寝付けないことがある。 「とにかく癒されたい」「頭をからっぽにして非日常的な空間でリラックスしたい」という強い欲求を持っている。 過去に近所のマッサージ店に行ったが、空間や接客に満足できず、「どうせなら、心から満足できる特別なお店に行きたい」と感じている。 【情報収集の方法】 通勤中や寝る前にスマホでInstagramをチェックするのが日課。 お店を探す際は、Instagramのハッシュタグ( #東京ヘッドスパ, #自分へのご褒美)やGoogleマップの口コミを重視する。お店のWebサイトやSNSで、内装のおしゃれさ、清潔感、使用しているアロマオイルの品質などを事前にしっかり確認する。 Webサイトからスムーズに予約できるかどうかも、お店選びの重要なポイント。 |

上記のようにペルソナを設定できると、チーム内でのターゲット像の認識が統一されます。

それにより「この人なら、どんな動画なら見てくれるだろうか?」という視点で、より顧客に寄り添ったブレのないアプローチが可能になるでしょう。

潜在顧客へのアプローチに動画が最適な理由

そもそも自分の課題に気づいていない潜在顧客にアプローチするには、直感的で心を動かすコンテンツが必要です。

その点で、「動画」は他のどの媒体よりも優れた特性を持っています。

ここでは、潜在顧客へのアプローチに動画が最適な理由を見ていきましょう。

短時間で多くの情報を伝えられる

動画の最大の強みは、その圧倒的な情報伝達能力です。

「1分間の動画が伝える情報量は、文字情報に換算すると180万語に相当する」と言われることもあります。

これは、動画が「映像」「音声」「テロップ」といった複数の要素を組み合わせ、複雑なサービスの内容や文章では伝えきれないブランドの世界観などを、短時間で効率的に伝えられるためです。

潜在顧客の限られた時間の中で、一瞬で注意を引き、メッセージを深く印象付ける上で極めて有効です。

文章を読まない層にもリーチできる

スマートフォンが普及し、特に若年層を中心に、テキストを読むよりも動画や画像などのビジュアルコンテンツを好む傾向が強まっています。

彼らは知りたい情報を得る際、YouTubeやTikTokなどで「動画検索」を行うことが当たり前です。

文章だけのコンテンツではアプローチが難しい「テキスト離れ」した層にも、動画ならリーチでき、新たな顧客層との接点を創出できます。

感情に訴えかけ共感や信頼を生む

潜在顧客の心を動かすには、論理的な説得だけでなく、「共感」や「信頼」といった感情的な繋がりが重要です。

動画は、企業の創業秘話や顧客の成功事例といったストーリーを描くことで、視聴者の感情移入を促します。

また、作り手の表情や声のトーンは、テキストの何倍もの説得力を持ち、視聴者との間に無意識な信頼関係を構築可能です。

音楽や効果音も視聴者の感情を巧みに誘導し、メッセージの印象をより強く心に刻み込む効果があります。

認知を広げるための動画コンテンツ戦略

潜在顧客にアプローチするためには、「売り込み」と感じさせない、価値ある動画を戦略的に届ける必要があります。

認知を広げ、信頼を獲得するための具体的な動画コンテンツ戦略を紹介します。

まずは課題に気づいてもらう「課題提起動画」

最初の目的は、商品を売ることではなく、視聴者に「これって、自分のことかも?」と問題を自分事として捉えさせることです。

上記動画のように、ターゲットが日常的に感じる「あるある」な悩みやストレスを描いて共感を誘ったり、課題を抱える状態(Before)と解決された状態(After)を対比して見せたりすることで、視聴者は自身の課題を認識しやすくなります。

この段階では、自社商品を前面に押し出さず、あくまで視聴者に寄り添い、気づきを与えることに徹するのが成功の鍵です。

お役立ち情報で信頼を得る「ノウハウ動画」

課題に気づいた視聴者は、次に解決策を探し始めます。

この段階で、彼らの悩み解決に役立つ「ノウハウ動画」を提供しましょう。

「初心者でも分かる〇〇の使い方」といったHow To動画や、上記のような専門家による解説動画など、無料で有益な情報を提供すると良いです。

それにより「この会社は専門知識が豊富で信頼できる」という専門家としてのポジションを確立し、将来の見込み顧客との継続的な関係を築くための重要な資産となります。

会社の想いを伝える「ブランディング動画」

機能や価格といった合理的な価値だけでなく、企業の「想い」に共感してもらうことで、ファンの育成に繋げます。

なぜこの事業を行っているのか、社会にどのような価値を提供したいのかといった、企業の背景にあるストーリーや哲学、ビジョンを伝えるのが「ブランディング動画」です。

創業者のインタビューやストーリー、社員の仕事への情熱を伝えることで、視聴者に「この会社を応援したい」と思わせ、長期的な関係を築くための強力な一手となります。

SNSでシェアされやすい動画の共通点

制作した動画をより多くの潜在顧客に届けるには、SNSでの「シェア」を促すことが重要です。人々が思わずシェアしたくなる動画には、いくつかの共通点があります。

- 共感性: 「わかる!」と思える内容

- 有益性: 「役立つ!」「教えたい」と思える情報

- 意外性: 「そうだったのか!」という驚きや発見

- 感動: 人の心を揺さぶるストーリー

- ユーモア: 思わず笑ってしまう面白いコンテンツ

これらの要素を意識的に動画に盛り込むことで、視聴者による自発的な拡散が期待できます。

潜在顧客の目に留まるサムネイルの作り方

動画の内容がどれだけ素晴らしくても、クリックされなければ意味がありません。

動画の顔である「サムネイル」は、クリック率を大きく左右する重要な要素です。

- 人物の感情豊かな表情を入れる

- 動画の内容が瞬時にわかる大きな文字を入れる

- 背景と文字のコントラストを高くして目立たせる

- 動画を見るメリット(例:「-10kg」など)を具体的に示す

魅力的なサムネイルは、潜在顧客との最初の接点において非常に重要な役割を果たします。

潜在顧客の興味を惹きつける動画の作り方

視聴者の心を掴んで離さない、魅力的な動画を制作するための3つの重要なポイントを解説します。

冒頭5秒で心を掴む構成のポイント

視聴者は最初の数秒で動画を見続けるか判断します。

特に潜在顧客は目的意識が低いため、すぐに離脱する可能性が高いです。

そのため、「冒頭5秒」でいかに心を掴むかが非常に重要です。

冒頭5秒で心を掴む構成のポイントは以下の通りです。

- 結論を最初に見せる: 「この動画を見れば〇〇が分かります」と、視聴者が得られるメリットを最初に提示

- 問いかけから始める: 「あなたのその悩み、解決できます」といった、自分事として捉えてしまうような問いかけで引き込む

- 内容を予告する: 視聴者は安心して視聴継続できるよう「3つのポイントを解説します」と最初に全体像を示す

視聴者が「もっと見たい」と思うような仕掛けを冒頭に用意することが重要です。

ストーリーテリングで自分事化させる

単なる情報の羅列は記憶に残りません。

情報をより深く、感情的に伝えるための強力な手法が「ストーリーテリング」です。

ターゲットと同じ課題を持つ主人公が、困難を乗り越えて成功する物語を描くことで、視聴者は感情移入し、解決策として提示される商品やサービスに強い興味を抱きます。

抽象的な表現ではなく、具体的なエピソードを盛り込むことで物語にリアリティが生まれ、視聴者の共感を深めるのです。

視聴者のコメントや質問にヒントがある

動画を公開したら、それで終わりではありません。

YouTubeやSNSに寄せられる「コメント」や「質問」は、次のコンテンツ制作に向けた貴重なヒントの宝庫です。

「〇〇について知りたい」という声は新たな企画のネタになりますし、「分かりにくい」といった意見はコンテンツの改善点を示してくれます。

寄せられた声に丁寧に返信することで視聴者との対話が生まれ、企業への親近感や信頼感を育むことにも繋がります。

制作した動画を潜在顧客に届ける活用術

素晴らしい動画を制作しても、ターゲットの目に触れなければ意味がありません。

動画を最適な場所に届け、効果を最大化するための具体的な活用術を紹介します。

YouTube広告でターゲットに直接配信

世界最大の動画プラットフォームであるYouTubeの広告は、精緻なターゲティングで狙った層に直接動画を届けられます。

ユーザーの年齢や興味関心で絞り込む「オーディエンスターゲティング」や、特定のキーワードやチャンネルに関連して表示する「コンテンツターゲティング」を活用すると良いでしょう。

それにより、潜在顧客が情報を探しているまさにその瞬間に、解決策を提示できます。

FacebookやInstagramでの動画活用法

ターゲティング精度が高いFacebookや、ビジュアルに強いInstagramも動画マーケティングに欠かせません。

Facebookでは潜在顧客に似た特徴を持つユーザーに広告を配信する「類似オーディエンス」が強力です。

Instagramでは、エンタメ性の高い縦型ショート動画「リール」や、24時間で消える「ストーリーズ」のインタラクティブな機能を活用し、それぞれのプラットフォームの特性に合わせた発信が効果的です。

オウンドメディアでSEOと動画を連携させる

自社ブログなどのオウンドメディアに動画を埋め込むと、ユーザーのページ滞在時間が長くなります。

これはGoogleの評価指標の一つであり、SEO(検索エンジン最適化)に良い影響を与える可能性があります。

また、文章だけでは伝わりにくい複雑な内容も、動画を併用することでユーザーの理解を飛躍的に深め、コンテンツ全体の質を高めることができます。

ウェビナーで潜在顧客との接点を作る

ウェビナー(Webセミナー)は、特定のテーマに関心を持つ潜在顧客を集め、直接コミュニケーションを取る有効な手法です。

課題解決に繋がるテーマでウェビナーを企画・告知し、参加者を集めます。

ウェビナーを通じて一度に多くの潜在顧客と深く接点を持てるだけでなく、参加者のリスト(見込み顧客リスト)を獲得できるという大きなメリットがあります。

動画から見込み顧客へ引き上げる導線設計

動画を「よかった」で終わらせず、視聴者を次のステップ、つまり「見込み顧客」へと引き上げるための導線設計が不可欠です。

動画の最後や概要欄に、視聴者にしてほしい行動を明確に促す「CTA(Call To Action:行動喚起)」を必ず設置しましょう。

「関連資料のダウンロードはこちら」「チャンネル登録はこちら」「無料相談はこちら」など、視聴者がスムーズに次のアクションに移れるよう、分かりやすく案内することが重要です。

よくある質問

動画制作を検討する際に、多くの担当者様が抱える疑問についてお答えします。

動画制作の費用はどのくらいかかりますか?

動画制作の費用は目的や品質、制作体制で大きく変動します。

内製であれば数万円から可能ですが、クオリティの担保が課題です。

制作会社に依頼する場合、インタビュー動画で10万円~、Web広告用のサービス紹介動画で30万円~、ブランディング動画では200万円以上が目安となります。

作りたい動画のイメージと予算を制作会社に相談し、見積もりを取るのが一般的です。

動画の長さはどれくらいが適切ですか?

最適な長さはプラットフォームと目的によります。SNS広告(リール等)なら15~60秒、YouTubeのインストリーム広告なら15~30秒と、短時間でインパクトを与えることが求められます。

一方、オウンドメディアでの製品紹介なら1~3分、専門的な内容を解説するノウハウ動画なら5分以上など、視聴者の意欲に合わせて長さを調整することが効果的です。

動画の効果測定はどのように行いますか?

目的に応じたKPI(重要業績評価指標)を設定して測定します。

認知拡大が目的なら「再生回数」、興味関心の向上が目的なら「視聴維持率」や「クリック率」、顧客獲得が目的なら資料請求などの「コンバージョン数」が主な指標となります。

これらの指標を分析し、改善を繰り返すPDCAサイクルを回すことが成功への近道です。

まとめ

本記事では、潜在顧客の定義から、動画を活用して彼らを掘り起こし、未来の優良顧客へと育成するための戦略とノウハウを解説しました。

本記事のまとめは以下の4点です。

- 潜在顧客は将来的に顧客になる可能性を秘めた層

- 潜在顧客の発掘・育成は、ビジネスを飛躍的に成長させる可能性を秘めている

- 潜在顧客の発掘のためには、データとリサーチに基づいた効果的なターゲティングが不可欠

- 潜在顧客へのアプローチには、動画が効果的

市場が成熟した現代において、まだ自社の価値を知らない広大な「潜在顧客」に目を向けることは、企業の持続的な成長に不可欠です。

そして、彼らの心を動かす上で、「動画」は極めて強力なツールとなり得ます。

潜在顧客へのアプローチは、時間をかけて信頼関係を築く地道な活動ですが、その価値は計り知れません。

まずは自社の顧客を分析し、ターゲット像を明確にすることから始めてみてください。

そして、視聴者に寄り添った価値ある動画を制作・発信し続けることが、未来のビジネスを切り拓くための最も確実な一歩となるはずです。

動画制作してみませんか?

お絵かきムービーではホワイトボード上で書いたり消えたりする動作を組み込むことで、視聴者を釘付けにする効果をもたらします。

その中で商品紹介や企業PRを行えば、より多くのユーザーにリーチできるため、短い動画でもインパクトを与えられます。

さらに、通常の動画制作よりもコストを抑えて制作依頼ができるのでおすすめです!

\自社商品・サービスをさらに販売できる!/